Mots

carcòlh

Palay :

Multidiccionari francés-occitan

« escargòlh, carcòlh sm. – Escargot »

baleia

Palay :

Multidiccionari francés-occitan

« baléye (Bay.) sf. – C. baléne, cétacé ; baleyat, baleineau. »

escantar

Lespy :

Multidiccionari francés-occitan

« (de cant, bord, angle), casser une chose aux bords, aux angles,-, entamer : U paa escantat, un pain dont on a coupé le premier morceau »

esbonir

Palay :

Multidiccionari francés-occitan

« esbounìt,-ide s. – Eboulement, éboulis. V. esboùlh.

esbounì, esbouì v. – Ebouler ; esbounì-s, s’ébouler »

paratge

Le mot exact pour paréage serait pariatge.

Noms damb "paratge" :

-

(lo) Paratge

Parage

Les Parages (Budos)

Paratge (Captieux)

Parage (Losse)

Parage (Roquebrune)

Parage (Larroque-sur-l’Osse)

Emparage (Pessan)

Parage (Ramouzens / Hramosens)

Paratge (Grenade-sur-l’Adour / Granada d’Ador)

Paratge (Montfort-en-Chalosse)

Paratge (Morcenx)

Chemin Parage (Lasseube)

Parage (Saint-Martin-d’Oney)

Parage (Serreslous-et-Arribans)

Parage (Lussagnet-Lusson)

-

(lo) Paratjòt

Les Parajots (Illats)

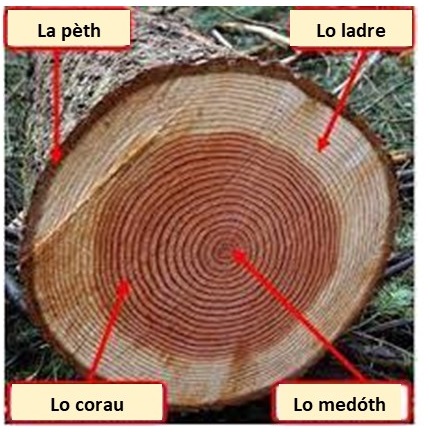

ladre

Un ladre… le coup du gaulois…

« …Fot-lo un ladre en aqueth brau ! » Mets-lui un coup à ce veau…

A Saint Sever de Rustan, « un ladre » c’est un coup bien appliqué…

Ce mot est connu avec ce sens ailleurs en Gascogne, mais s’il est mentionné dans le dictionnaire Per Noste Gasc. Fr, on ne le trouve ni dans le Lespy, ni dans le Palay qui ne connaissent que l’homonyme « ladre/ladra » = lépreux et les mots de cette famille.

Etymologie.

Rien à voir avec ladre/ladrerie mots provenant du latin ecclésiastique Lazarus, nom propre du lépreux de la bible.

Pour connaître son origine, Coromines mentionne « eth ladre » qui dans le gascon du Val d’Aran est l’aubier de l’arbre, la partie entre l’écorce (la pèth) et le cœur (lo corau).

Il est dommage que ce sens soit ignoré du dictionnaire Fr. Gasc de Per Noste qui donne pour traduction à « aubier » uniquement « aubar ».

En catalan pyrénéen, l’aubier se dit « llaire », mot de la même famille.

Coromines pense à un mot provenant tardivement des populations celtes de la plaine aquitaine : en celte LATRO = les bas, les chausses, ce qui couvre les jambes.

Ce mot a donc été pris par les gascons pour ce qui couvre le cœur de l’arbre… ce sens est resté au Val d’Aran et en Catalogne pyrénéenne. Par contre, dans les contrées de Gascogne où ce premier sens a disparu, il a dérivé en bâton puis en coup donné…

porin, polin

Prononcer "pouri(ng)", "pouli(ng)"...

Noms damb "porin, polin" :

-

(lo) Polin

Poulin (Port-Sainte-Marie / Lo Pòrt Senta Maria)

Poulin (Ladevèze-Ville)

Poulin (Saint-Cricq-Chalosse)

Poulin (Sauveterre-de-Béarn / Sauvatèrra de Bearn)

Poulin (Serres-Sainte-Marie)

Chemin de Poulìn (Urdès)

-

(lo) Porin

Pourin (Giscos)

Pourin (Beaumont-de-Lomagne)

Pourin (Fourcés /Hourcés)

Pourin (Aire-sur-l’Adour)

clucar

Multidiccionari francés-occitancluc = sieste

« fermer les yeux ; bander les yeux »

mais aussi :

« clucà (Bay.) v. – Gober, avaler. »

peta, petra

Halip Lartiga :

Microtoponymie de Biscarrosse

« Une peta est la partie herbeuse au sommet d’une dune, selon les anciens résiniers du lieu auxquels j’ai posé la question. C’est donc l’antonyme de lette (supra Lette du Galet). On peut le lier au basque petar (préhistoire) c’est-à-dire côte, forte pente. Terme pré-roman présent aussi en gascon avec le mot petarrèr (= éminence caillouteuse, tertre pierreux, penchant abrupt) que donne Palay. A Saint-Julien-en-Born, au nord de la route qui mène à Contis, il existe une Pete Eslouride (= fleurie). Le lieu est dans le massif dunaire et, un peu au nord-est, il y a aussi une série de dunes nommées La Petuille. »

petèr = hauteur, colline

Au sud de Contis, la toponymie montre des Pètre plus que des Pète.

Donc on peut faire l’hypothèse d’une forme alternative petra.

Une difficulté : en negue, peta et petra se prononceraient respectivement "peute" et "peutre" ; or les transcriptions sur les cartes ne donnent jamais ces formes.

Alors, serait-ce pèta et pètra ?

Noms damb "peta, petra" :

-

Petamala

Petemale (Biscarrosse)

-

(la) Peta es·hlorida

Pete Eslouride (Saint-Julien-en-Born / Sent Julian de Bòrn)

-

(la) Peta lada

Peteslades (Lit-et-Mixe)

-

(la) Pètra, Petra ?

Pètre (Escaudes)

La Petre (Nomdieu)

Petre (Nérac)

Petre (Montestruc-sur-Gers)

Petre (Le Houga)

Petre (Castéra-Verduzan)

Pêtre (Laplume)

Petre (Blousson-Sérian)

Petre (Mirande)

Petre (Samadet)

Pètre Bayoune (Lit-et-Mixe)

La Pètre (Soustons)

Pètre Cabane (Vielle-Saint-Girons / Viela-Sent Gironç / Biele Sen Girouns)

Pètre dou Bin (Vielle-Saint-Girons / Viela-Sent Gironç / Biele Sen Girouns)

Pètre Morue (Vielle-Saint-Girons / Viela-Sent Gironç / Biele Sen Girouns)

Petre (Labarthe-Inard / Era Barta d’Inard)

Pètre (Mézos)

-

(la) Petra auba

Pétraube (Bugnein)

Boscq de Pétraoube (Lées-Athas)

Petraoube (Lées-Athas)

Pétraube (Lescun / Lascun)

Pétraube (Oloron-Sainte-Marie / Auloron-Senta-Maria)

- 0

- 5

barra

Lespy

Multidiccionari francés-occitan

« barre de bois, de fer : Lou jetebarre, le jeu où l’on s’exerce à jeter la barre. Barre deu hoec, barre du feu : barre de fer qui va d’un chenet à l’autre et retient les bûches. - Barrete, barrine, barrote, dim. ; barrasse, aug. - Barre deu cot, barre du cou : les vertèbres cervicales. - Barre, droit de barrière, droit de passage »

« BARROT un fort bâton, un peu court. » (barròt - entendu en français régional d’Albret néracais dans les années 2020)

marabish

Lo marabish... meishanta gèrba... [lou mara’bich...mé’chanto ’yèrbo]

Encore un nom gascon très commun inconnu des dictionnaires gascons !

A Saint Sever de Rustan 65) et dans les coteaux entre Rabastens de Bigorre et Trie sur Baïse, le grand rumex est appelé en gascon (et aussi en français) « lo marabish ». C’est une plante envahissante bien connue des agriculteurs.

Ce nom « lo marabish », toujours très employé dans le milieu agricole, est pourtant totalement inconnu des principaux dictionnaires gascons (Palay, Per Noste…).

Je n’ai pas trouvé d’étymologie.

Qui en sait plus...?

arrot

Prononcer "(ar)routt".

Palay :

Multidiccionari francés-occitan

« arroùt,-e adj. – Rompu,-e ; fatigué au superlatif. Cap arroùt, tête rompue ; esprit excédé. »

espurgatòri, esprecatòri, espercatòri, espregatòri

Palay :

Multidiccionari francés-occitan

« esprecatòri, espregatòri – Formes fautives de espurgatòri. »

tinhahús

Lo tinhahús...

Pour désigner la chauve-souris, le gascon utilise majoritairement des noms avec « rat/souris » + un deuxième élément : La soritz-cauda, rata-cauda, arrata-caua…. On a donc le latin ratta ou sorice + un dérivé des phonèmes k-w-a désignant des oiseaux mal famés en oil et oc selon J. Séguy.

Dans les Hautes-Pyrénées et une partie du Comminges, les noms de la chauve-souris sont tout à fait différents : lo tinhahús/ tirahús...

Tinhahús a soulevé un grand nombre d’hypothèses étymologiques… Sa petite localisation dans une région très conservatrice a fait penser à J. Séguy que c’était un nom pré-latin pyrénéen et donc d’entièrement indigène. Il a émis d’autres hypothèses en le rapprochant du mot gascon gahús (hibou qu’il explique par k-a-w +uceu) mais aussi du mot latin tinea (teigne)… Un beau mystère.

isla, iscla, illa, aïla, irla, ierla

gerla = pré et grange, terrain de méandre, île

Noms damb "isla, iscla, illa, aïla, irla, ierla" :

-

(l’)Ilon

Château d’Illon (Uzeste)

Ilons-Gatgé (Coimères)

Ilon (Marimbault)

Lilou (Verdun-sur-Garonne)

Lilon (Lesgor)

Chemin des Illous (Arcizac-Adour)

-

(la,era) Gerla, Ierla, Gerlha

LAS GIRLES (Saint-Maur)

Indierle (Sainte-Foy-de-Peyrolières)

Chemin de Yerle (Gurmençon)

La Yerle (Bordes-de-Rivière)

Les Prés d’Hierle (Bordes-de-Rivière)

La Jerle (Laméac)

L’Hierle (Sus)

Lo prat de Gerla (Saint-Sever-de-Rustan)

Yerle (Arreau / Àrreu)

Jerles (Asque)

Gerles (Aubarède)

Hierle (Bertren)

Gerles (Bizous)

Yerle (Bonnemazon)

Layerle (Bourg-de-Bigorre)

Gerles (Cabanac)

Las Gerles (Chelle-Debat / Shèla Devath)

Layerle Débat (Clarac)

La Gerle (Mazères-de-Neste)

Lasyerle (Moulédous / Montledós)

La Gerle (Saléchan / Seleishan)

Gerles (Sarp)

Layerle (Souyeaux)

Ero Hierlo (Antignac)

Hierle de Planque (Arbas)

Prat de la Hierlo (Arbas)

Prat d’Ierle (Artigue)

Hierlle (Aspet)

La Jerlio (Bagiry)

La Hierle (Bagnères-de-Luchon / Banhèras de Luishon)

Yerle (Barbazan)

Hierle (Boutx)

Yerle d’Ays (Castelbiague)

Lagerlo (Chaum)

Ierle Lardouno (Chein-Dessus)

La Ierle (Chein-Dessus)

Las Ierlos (Chein-Dessus)

La Gerle de Rouziet (Cierp-Gaud)

La Gerllo (Cierp-Gaud)

La Hierle (Encausse-les-Thermes)

Le Pas de la Herlle (Eoux)

Gerles (Estadens)

La Gerle (Esténos)

La Hierle (Fos)

Hierle (Fronsac)

Hierle du Hautin (Izaut-de-l’Hôtel)

La Hierle (Izaut-de-l’Hôtel)

Hierle (Labarthe-Inard / Era Barta d’Inard)

La Hierle (Mayrègne / Mairenha)

Hierla de la Forjo (Melles)

Egato de la Hierlo (Milhas)

La Gerlio (Ore)

La Hyerlo (Pointis-de-Rivière)

Las Hierles (Pointis-Inard)

Gerle de Bézan (Saint-Béat / Sent Beath)

Rue de la Gerle (Saint-Béat / Sent Beath)

Hierle (Sauveterre-de-Comminges / Sauvatèrra de Comenge)

Ierle (Sengouagnet)

Digue dere Hierle (Soueich)

Camp de la Gerlio (Galié)

La Hierle (Oô)

Camin de la Gerlo (Chaum)

-

(la,era) Illa, l’Aïla

Laïlle

Lahile

Lahille

Laïle

Route de la Hille (Grenade)

LA HILLE (Tachoires)

LA HILLE (Saint-Laurent-Médoc)

La Hyle (Queyrac)

La Hille (Grayan-et-l’Hôpital)

La Hille, La Hile (Jau-Dignac-et-Loirac)

Lahile (Couthures-sur-Garonne)

Laillé ? Laille ? (Moulon)

Illos (Verdun-sur-Garonne)

La Costo de la Fillo (Plaisance-du-Touch)

rue de la Hille (Plaisance-du-Touch)

Las Iles (Agmé)

La Hille (Ayguetinte)

Las Iles (Saint-Pé-de-Léren / Sent-Pèr-de-Lèren)

Las Hilles (Le Burgaud)

Rue de la Hille (La Salvetat-Saint-Gilles)

Lahille (Saint-Élix-le-Château)

La Hillo (Belbèze-en-Comminges)

Hille (Encausse-les-Thermes)

Las Hilles (Labarthe-Inard / Era Barta d’Inard)

Las Hillos (Latour)

Chemin de la Hille (Mauzac)

Las Illes (Mazères-sur-Salat)

Illes (Saleich)

La Hillo (Urau)

La Hille (Escoulis)

Las Iles (Montsaunès)

La Ille (Aleu)

La Ille (Alos)

Prat de la Ille (Alos)

La Hille (Argein)

La Ille (Arrien-en-Bethmale)

La Hile (Arrout)

Sarrat de la Hille (Arrout)

Coume d’Ille (Aucazein)

Las Illes (Augirein)

Hile (Aulus-les-Bains)

Hille de Lestang (Aulus-les-Bains)

Las Illes (Aulus-les-Bains)

Ille (Balaguères)

La Ille (Balaguères)

Illos (Betchat / Bethhag)

Prat de la Illo (Betchat / Bethhag)

La Ille (Bethmale)

Las Illes (Biert)

La Ille (Bordes-sur-Lez)

La Illo (Boussenac)

La Ille (Cérizols)

Illos (Couflens)

La Hillo (Encourtiech)

La Ille (Ercé / Èrce)

La Ille (Fabas)

Prat de la Ille (Lacave / Era Cava)

Illos (Massat)

Illos del Claous (Massat)

La Illo (Massat)

Ille (Montjoie-en-Couserans)

Prat de la Hillo (Montjoie-en-Couserans)

Illo (Moulis)

La Illo (Le Port)

Ille (Le Port)

Ille (Prat-Bonrepaux)

La Ile (Rivèrenert)

Prat, Prats de Rillo (Rivèrenert)

Las Iles (Seix)

Prat De La Illo (Sentein)

Illo (Sentenac-d’Oust)

La Hille (Sentenac-d’Oust)

Ille (Soueix-Rogalle)

La Ille (Soulan)

La Illo (Taurignan-Vieux)

Illos (Tourtouse)

Ille (Ustou)

Illos (Ustou)

La Illo (Ustou)

Las Illes (Ustou)

Cap de l’Illo (Oust)

La llo (Oust)

Prat de l’Illo (Oust)

Carrère de Lahillo (Saint-Lary-Soulan)

-

(la,era) Illeta, (l’,er’) Aïleta

Lilléto (Le Causé)

Laylette (Pelleport / Pelapòrc)

Lillette (Blajan)

La Hillette (Boulogne-sur-Gesse)

La Hillette de Haout (Boulogne-sur-Gesse)

La Hillette (Eoux)

La Hillette (Montesquieu-Volvestre)

Las Illetes (Montgauch)

La Illéte (Le Port)

Impasse de la Ilette (Saint-Girons / Sent Guirons)

La Illéto (Ustou)

-

(l’)Irla, (la) Irla

Laïrle (Simorre)

Lirle (Roquefort)

La Yrle (Madiran)

Cout de Lirle (Nousse)

Houga de l’Irle (Saint-Martin-de-Seignanx)

Le Pu de Lirle (Anglet)

Irles Débat (Tuzaguet)

Irle (Montoussin)

Pré de la Hirle (Castelbiague)

Irlo (Chein-Dessus)

Prat d’Irlos (Salles-et-Pratviel)

Lirle (Bayonne / Bayoune / Baiona)

crabotèr

Palay :

Multidiccionari francés-occitan

« craboutè,-re adj. – Amateur de chêvres ; qui se rapporte aux caprins. »

estivèra

Palay :

Multidiccionari francés-occitan estiu = été

« estibère sf. – Pâturage d’été. N. de mont. et de p. L’Estibère (pic de), Destibère.

estibère (V.B.) sf. – Civière agricole »

Noms damb "estivèra" :

-

(l’,er’)Estivèra

Estibère (Laruns)

Estiouère (Ancizan)

Estiouère (Arreau / Àrreu)

Estivere (Gazave)

Estiouère (Génos)

Estivère (Hèches)

Estiouères (Ourde)

Col d’Estiouère (Sacoué)

Estiouère (Saint-Lary-Soulan)

Estivères (Viey)

Estieouère (Vignec)

Estibère (Vizos)

Estibère (Barèges)

Estivere (Garin)

Estiouère (Argein)

Estibères (Ercé / Èrce)

semalèr

Adjectif.

Pron. "sémalè"

Palay :

Multidiccionari francés-occitan

« semalè,-loè,-re adj. – Qui est de la semàu, du semaloû, qui les concerne ; car semalè, char pour les cuves ; V. catàu ; barròt semalè, barre pour transporter les cuveaux ; on dit aussi simplement semalè »

dejós

Pron. "déjous".

Noms damb "dejós" :

-

Dejós

Mouchot de Déjous (Montbrun-Bocage / Montbrun-Boscatge)

Prat de Dijous (Aleu)

Sur le Bois de Dijous (Aleu)

Dejous las Bordes (Aucazein)

Goute de Dijous (Biert)

Prat De Dejous (Biert)

Pla de Déjous (Boussenac)

Clot de Déjous (Cazavet)

Camp de Dijous, Déjous (Ercé / Èrce)

Prat de Déjous (Ercé / Èrce)

Dejous la Ruère (Massat)

Dijous le Roc (Mauvezin-de-Sainte-Croix)

Plane de Dijous (Mauvezin-de-Sainte-Croix)

Prat de Dijous (Mauvezin-de-Sainte-Croix)

Prat De Dijous (Tourtouse)

Prat de Déjous, Dessus (Oust)

reversenc

« Revessenc indique l’exposition au nord d’une parcelle.

Graphie occitane restituée : Lo Reversenc. »

Noms de lieux et de personnes de Moissac - André CALVET

Noms damb "reversenc" :

-

(lo) Reversenc

Rébessens (Cordes-Tolosannes)

Rébessenc de la Punte (Carbonne)

Rébessin de Bayle (Bax)

Rébessin de Carles (Bax)

Rébessenc d’ou Bosc (Marquefave)

Rebetsenc de Bidaou Peyro (Montesquieu-Volvestre)

Rebetsenc des Mesplès (Montesquieu-Volvestre)

Rebessent de Taillepè (Saint-Sulpice-sur-Lèze)

Rébessenc (Lézat-sur-Lèze)

Rebessenc de la Rougère (Lézat-sur-Lèze)

Rébesseng de la Treyte (Lézat-sur-Lèze)

Souleya et Rebessenc (Lézat-sur-Lèze)

Rebessenc de Guerro (Castagnac)

Rebessenc de Paulou (Canens)

pala

En toponymie de Comminges et Couserans, pala ("Palo") est très présent. Signifie donc un élément fréquent du paysage (et non une pelle ou une lame !), peut-être tout simplement un ruisseau.

Mise à jour en mars 2023 grâce à Bruno, comengés montanhòu, concernant les toponymes formés avec ce mot dans son parçan :

En toponomiá /ˈpa lɔ/ que pòt èster :

– Une bande de terrain entre deux rigoles, avec la notion de surface plane, mais pas forcement horizontale.

– Une prairie plane et souvent inclinée, accolée à un rocher ;

– Le versant uni d’une montagne.

Que m’è trobat un exemple ena vila de (Banhères de) Luishon :

Era pala deth malh, lieu- dit au dessus du Courtat, eth barri mes ancian dera vilatanben qu’auem eth vèrbe APALAR que vò díder « bêcher, pelleter » !

Merci Bruno de nous éclairer ainsi sur l’utilisation du mot pelle pour un élément du relief de montagne qui avait sans doute une importance cruciale pour les habitants-exploitants !

J’avais vu dans le Cadastre napoléonien beaucoup de "ruisseau de la Pale de ..." ; ces ruisseaux sont donc peut-être les rigoles évoquées ci-dessus, qui encadrent une pale.

Jean Eygun (Aspe) donne aussi "versant uni".

Noms damb "pala" :

-

(la,era) Pala

LASPALLES (Saint-Aunix-Lengros )

Palès (Lafitte-sur-Lot / La Hita d’Òut)

La Palle (Saint-Barthélemy)

Las Pales (Bénéjacq)

Palles (Bordères)

Las Pales (Idron)

La Pale (Gensac-sur-Garonne)

Chemin de la Pale (Cazaril-Tambourès)

La Pale (Louvie-Juzon / Lobièr-Juson)

Laspalle (Ogeu-les-Bains)

Rue Laspalles (Bagnères-de-Bigorre)

La Pale (Caixon)

Lapale (Oursbelille)

Sarrat de Pale (Sacoué)

Laspales (Saint-Lary-Soulan)

Eres Pales (Sère-Lanso)

Lapale (Trébons)

Laspales (Vielle-Aure)

Pales (Vignec)

Palo det Dos (Arbas)

La Pale (Arbon)

La Pale (Aspet)

Pale de Cots (Bachos)

La Pale del Mailh (Bagnères-de-Luchon / Banhèras de Luishon)

Pale des Hais (Bagnères-de-Luchon / Banhèras de Luishon)

Pales de Lartigon (Bagnères-de-Luchon / Banhèras de Luishon)

Pales de Mousquères (Bagnères-de-Luchon / Banhèras de Luishon)

Lapale (Barbazan)

Bourdaou de las Pales (Boutx)

Las Pales (Boutx)

Palles de Labach (Boutx)

Pélouse de las Pales (Boutx)

Prax de la Pale (Boutx)

Laspalos (Chein-Dessus)

Lapale (Encausse-les-Thermes)

La Pale (Fougaron / Hogaron)

La Palo (Fougaron / Hogaron)

Palo det Coumun (Gouaux-de-Luchon)

Palos det Turoun (Gouaux-de-Luchon)

Pale de Hougas (Herran)

La Palo (Juzet-de-Luchon)

Las Spales (Lège)

Pale de la Hountasse (Melles)

Pales d’Aouéran (Melles)

Pales de Menjoun (Melles)

Palle de Raze (Melles)

Palo des Broucaous (Melles)

La Palo (Milhas)

Las Pales (Milhas)

Lapale (Montastruc-de-Salies)

La Palle (Payssous)

Pale de Rouch (Portet-d’Aspet / Portèth d’Aspèth)

La Pale (Régades)

Pales (Saint-Lary-Boujean / Sent-Lari Bonjan)

Cap de la Palo (Saleich)

La Pale (Sauveterre-de-Comminges / Sauvatèrra de Comenge)

Pale de Saint Martin (Sauveterre-de-Comminges / Sauvatèrra de Comenge)

Lapale (Sengouagnet)

Palo d’Arroudet (Sode)

Cap de la Pale (Urau)

La Palo (Razecueillé)

La Palo de Barrèro (Razecueillé)

Las Palos (Razecueillé)

La Palo (Aleu)

Lapale (Aleu)

Lapale (Alos)

Lapale (Antras)

Las Palos (Arrien-en-Bethmale)

Las Pales (Augirein)

La Pale (Aulus-les-Bains)

La Pale (Balaguères)

Palos (Balaguères)

La Palo (Bonac-Irazein)

Las Palos (Bordes-sur-Lez)

Pales (Bordes-sur-Lez)

Las Palles (Castillon-en-Couserans)

La Pale (Couflens)

Las Pales (Couflens)

Sarrat de la Pale (Couflens)

Las Pales (Ercé / Èrce)

La Palo (Lacourt)

Cap de la Palo (Montesquieu-Avantès)

La Palo (Montesquieu-Avantès)

La Palo (Moulis)

La Pale (Prat-Bonrepaux)

La Pale (Saint-Jean-du-Castillonnais)

La Pale (Saint-Lizier)

La Palo (Seix)

La Palo (Sentein)

La Pale (Sentenac-d’Oust)

Palles (Soulan)

Sarrat de Pales (Soulan)

La Palo (Uchentein)

La Pale (Ustou)

Pale del Bouich (Ustou)

Camp de la Pale (Villeneuve)

Camp de la Pale (Oust)

-

(era) Pala barrada

Palo Barrado (Bagnères-de-Luchon / Banhèras de Luishon)

-

(era) Pala grana

Palo Grano (Aspet)

talhur

Adaptation au gascon du mot français tailleur. sarto = tailleur

Noms damb "talhur" :

-

(lo,eth) Talhur

LE TAILLUR (Sarraguzan)

AOU TAILLEUR (Saint-Aunix-Lengros )

Le Taillur (Barcugnan)

Chemin du Taillur (Lécussan)

Taillur (Aspet)

Carraou dè Taillur (Galey)

-

(lo) Talhuròt

Taillurot (Arsague)

Taillurot (Biscarrosse)

-

(lo) Talhuret

Tailluret (Hontanx)

Le Tailluret (Fargues-sur-Ourbise / Hargas-d’Orbisa)

Tailluret (Luppé-Violles)

Tailluret (Labastide-d’Armagnac / La Bastida d’Armanhac)

Tailluret (Montsoué)